读完《你当像鸟飞往你的山》,我最先想起的不是作者塔拉,而是我奶奶。她一辈子没走出过县城,却在我拿到大学录取通知书那天,把皱巴巴的 500 块钱塞进我手里,说了句“飞吧”。塔拉 17 岁前没上过学,却用十年时间一路冲进剑桥博士——这种“逆天改命”的叙事听起来像爽文,可书里每翻一页都是血痂:被哥哥按进马桶、被父亲用废铁划破腿、被母亲以“信仰”之名视而不见。我第一次意识到:所谓“教育”,不只是学知识,更是把自己从旧叙事里连根拔起。

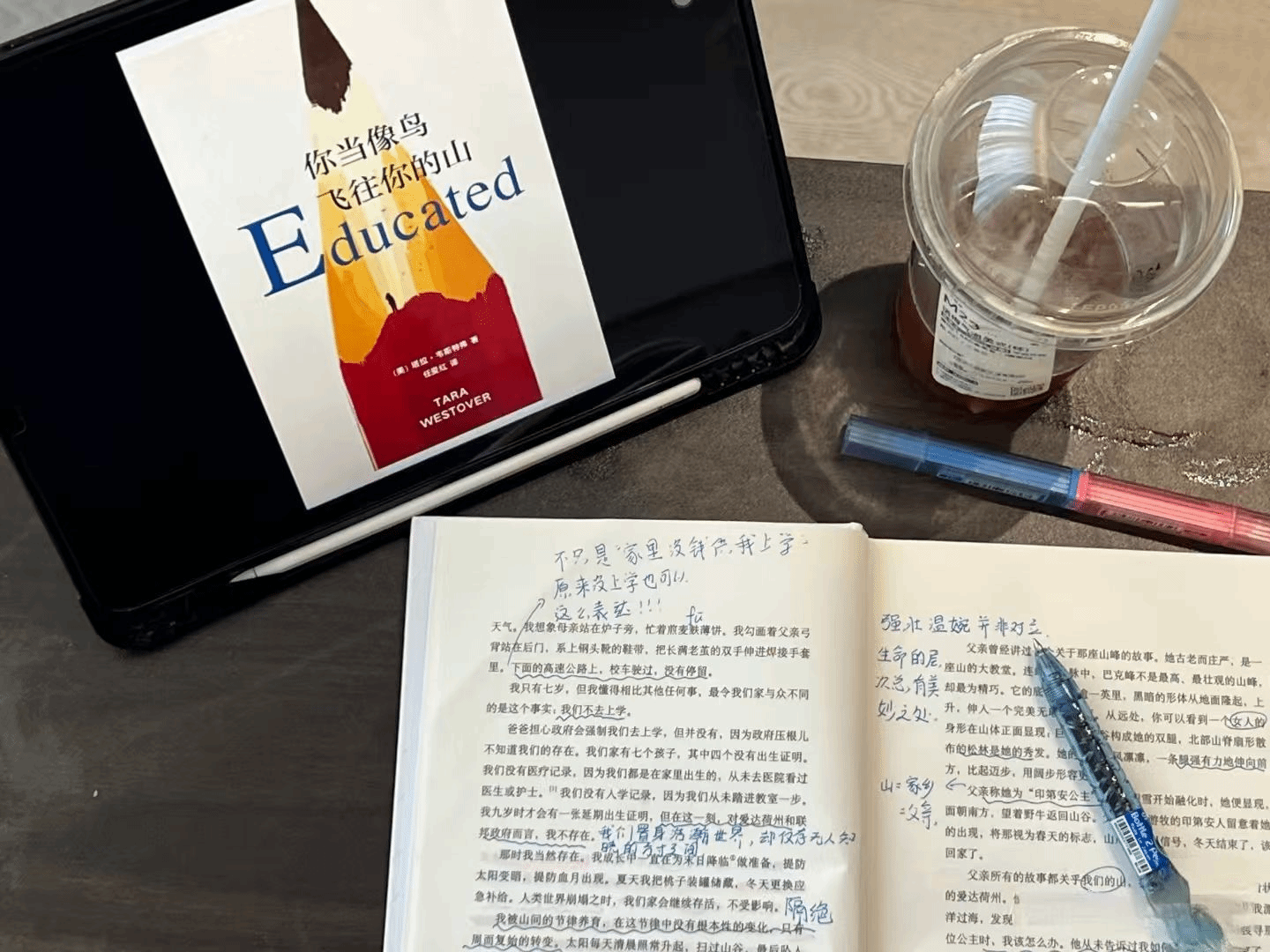

“自学”两个字在书里重若千钧。塔拉白天在废料场搬废铁,晚上就着昏暗灯泡啃三角函数,用摩门教的《圣经》当草稿纸。肖丹老师让我们现场做 10 分钟“无手机阅读挑战”,结果全班平均 6 分钟就有人刷微信。我们以为的“自律”,在她那里是“生存”。王兴曾说“真正的长期主义者是当下最清醒的异类”,塔拉把这句话翻译成:当别人都在加固牢笼时,异类要先学会拆墙。她拆的第一块砖,是承认自己父亲可能错了。

——体育经济与管理 13 班 陶思颖

书里有一段像外科手术:塔拉写自己第一次踏进教室,发现历史课本里“奴隶制”三个字和父亲口中的“联邦政府阴谋”完全对不上。认知失调瞬间把她撕成两半。肖老师让我们写下“父母曾经告诉我的最大谎言”,再写下“我现在如何理解它”。我写的是“体育生只能靠身体吃饭”,写完才发现,我把父母的焦虑内化成自我设限。塔拉用十年把“被灌输的历史”改写成“自己验证的历史”,我们或许只用一节课就能重启一个偏见。教育的魔力,不在于给出答案,而在于允许你提问。

——体育经济与管理 13 班 张露

塔拉在剑桥的导师对她说:“你不是摩门教徒,也不是爱达荷废料场女孩,你是你自己。”这句话像一束强光照进裂缝。肖老师追问:如果剥离所有标签,我们是谁?我想起美团做打车业务时的“无边界扩张”,看似什么都做,却始终围绕“本地生活服务”构建壁垒;塔拉似乎什么都抛弃——家庭、信仰、故乡——却始终围绕“自我”构建人生。真正的边界感,不是画地为牢,而是知道哪些墙该拆、哪些梁该留。

——体育经济与管理 13 班 刘秋红

书的结尾,塔拉回到爱达荷山,父亲依旧拒绝与政府和解,母亲仍在卖精油。她没有“大和解”,只有“大分离”。肖老师让我们用便利贴写下“我准备放下的一个旧身份”,我写了“永远听话的儿子”。塔拉的故事提醒我:成长不是一场胜利,而是一次次疼痛的剥离。王兴在饭否关停后选择读书闭关,塔拉在家庭决裂后选择继续求学——两种看似无关的“自救”,都在告诉我们:当旧世界崩塌,唯一能做的是在废墟上重建自己的坐标系。

——体育经济与管理 13 班 邓雅瑄

我们把书合上,却打开了一张更大的地图:塔拉从废料场飞往牛津剑桥,我们从体育经济与管理专业飞向哪里?肖老师最后留了一道作业:把“Education”这个词拆开——e-ducare,拉丁语意为“向外引导”。真正的教育不是灌满水桶,而是点燃火焰。当我们再抱怨“课程太水”“实习太累”时,想想塔拉在零下 20℃的废料场里,用冻僵的手指翻书的背影——她没等风来,自己成为了风。

愿我们都像鸟,飞往自己的山,也别忘了在途中为后来者留下可栖息的枝桠。

图:张露、邓雅瑄

文:陶思颖

指导老师:肖丹

大健康管理学院供稿